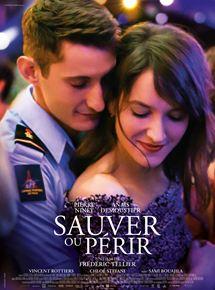

SAPEURS POMPIERS DE PARIS : Sauver ou périr.

Inspiré d’une histoire vraie, le film Sauver ou Périr retrace l’histoire d’un sapeur-pompier grièvement blessé. 20 Minutes s’est intéressé à la prise en charge des soldats du feu blessés…

Chaque année 900 pompiers de la BSPP sont blessés en intervention.

Outre le risque d’être blessé en intervention, les pompiers sont également de plus en plus souvent la cible d’actes malveillants.

La prise en charge notamment psychologique des pompiers blessés ou choqués en opération s’est améliorée.

Sauver ou Périr, le dernier film de Frédéric Tellier, inspiré d’une histoire vraie, retrace l’histoire d’un sapeur-pompier très grièvement brûlé lors d’une intervention. L’occasion de revenir sur la prise en charge les soldats du feu blessés en intervention avec le porte-parole de la brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP), qui couvre la capitale et la petite couronne, le lieutenant-colonel Gabriel Plus.

Qu’avez-vous ressenti en voyant le film ?

C’est vraiment l’histoire de l’un des nôtres qui a été très grièvement blessé en intervention, lors d’un feu d’entrepôt, dans les années 1990. Evidemment, certains passages sont romancés pour les besoins de l’histoire, mais c’est très documenté, on se retrouve dans le film, on voit notre quotidien, nos codes… Pour nous, le film est également un hommage à tous ceux qui sont morts en opération : depuis 1967, il y a eu 60 morts au feu à la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Le dernier c’était en septembre, le caporal Geoffrey Henry.

Mais il n’est pas mort au feu…

Effectivement, il a été poignardé pendant une intervention mais il a été déclaré mort au feu. C’est une forme de reconnaissance. L’incendie, pour un pompier, c’est le Graal, l’engagement le plus dur. Cela représente la capacité d’extraire quelqu’un d’une mort certaine.

Combien de pompiers sont blessés chaque année en intervention ?

Environ 900 par an, dont 250 sont évacués vers des hôpitaux. Heureusement, les cas les plus graves sont rares, on compte moins d’une dizaine de brûlures sévères par an. La plupart du temps, il s’agit d’intoxications, de foulures ou de blessures légères.

Y a-t-il une appréhension au moment de partir en intervention ?

Non, on est entraîné pour cela. Cela ne veut pas dire qu’on est des têtes brûlées – bien au contraire – mais l’appréhension nous empêcherait d’être à 100 %. En revanche, nos proches nous ramènent à ce risque, ce sont eux qui nous y font penser.

Le film retrace la prise en charge médicale de ce pompier grièvement brûlé, sa descente aux enfers après son accident…

C’est peut-être ce qui m’a le plus marqué dans le film : on voit à quel point la prise en charge de nos blessés s’est améliorée, notamment sur un plan psychologique. Depuis une quinzaine d’années, on a des psychologues dans les casernes. Ils prennent évidemment en charge ceux qui ont été blessés mais également ceux qui ont été choqués. Certaines interventions, notamment celles avec des enfants, sont traumatisantes, même si on essaye de se détacher. De même, après le 13 novembre, les 800 pompiers qui ont été sur le terrain ont été reçus par les psychologues. Certains sont toujours suivis, d’autres ont été arrêtés quelque temps.

Depuis quelques années, un nouveau risque plane sur les pompiers : les agressions. La mort du caporal Henry en est la triste illustration…

C’est un risque que nous sommes désormais obligés de prendre en compte. Ce décès a été un électrochoc pour toute la profession, c’était la première fois qu’un des nôtres était tué en intervention de cette façon. Mais les agressions sont en constante augmentation. En 2017, il y en a eu environ 200 dont 130 physiques. La plupart du temps, elles ont lieu lorsqu’on fait du secours à la personne mais cela peut également être sur des incendies. C’était notamment le cas sur les Champs-Elysées ce samedi (NDLR : samedi 24 novembre) : certaines personnes n’avaient pas du tout intérêt à voir les feux sur la chaussée éteints. Certains cherchent à s’en prendre à l’uniforme, quel qu’il soit.

Lors de l’intervention au cours de laquelle le caporal Henry a été tué, son collègue a également été grièvement blessé à l’arme blanche. Comment va-t-il aujourd’hui ?

Il va beaucoup mieux, il a repris le travail même s’il continue de bénéficier d’un suivi psychologique. Dans certains cas, le retour sur le terrain est beaucoup plus long voire impossible. II y a quelques années, l’un des nôtres a été très grièvement brûlé au visage lors d’un incendie à Gennevilliers. Il ne peut plus monter au feu, sa peau est trop fragilisée. Nous proposons à ces pompiers des formations pour travailler au sein de la BSPP, dans d’autres services : les RH, la gestion… Mais c’est souvent compliqué psychologiquement : on s’engage pour l’action, on se forme pour partir en intervention. Quand tout cela s’arrête, le processus d’acceptation n’est pas toujours simple.

Les actes de malveillances ont-ils eu un impact sur l’engagement ?

On a eu, après les attentats, des difficultés de recrutement mais ce n’est pas lié aux agressions. D’autres corps de métiers – les armées, la police, la douane… – se sont mis à recruter et la concurrence a été rude. D’autant qu’on ne voulait pas abaisser nos critères. Mais les appels abusifs pour des opérations qui ne relèvent pas de nos fonctions – une porte bloquée, un ascenseur en panne ou même pour faire le taxi – peuvent décourager des jeunes recrues qui s’entraînent tous les jours pour intervenir sur des urgences vitales. Parfois, les opérateurs parviennent à déceler que cela ne relève pas de nos fonctions, mais ces interventions représentent malgré tout une opération sur cinq.

Propos recueillis par Caroline POLITI

20 Minutes

Rediffusé sur le site de l'ASAF : www.asafrance.fr

Découvrez le Hors-série sur Blessés pour la France réalisé par l'ASAF et le dossier sur la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) dans l'Engagement n°116 d'Automne 2017.